La historia de la Guerra de las Malvinas de 1982, es recordada con emoción por los jóvenes soldados caídos en combate; con controversia por la irresponsabilidad de los altos mandos del Ejército de someter al país a una guerra tan oportunista como desigual y con omisiones en la narrativa oficial. Detrás del telón se escribe el capítulo sobre la valiente participación de un grupo de mujeres argentinas en la guerra. Enfermeras, instrumentadoras, diplomáticas y técnicas, tanto civiles como militares, se convirtieron en piezas fundamentales del engranaje sanitario en el conflicto, a pesar de un contexto marcado por el machismo y la subestimación de su rol.

El relato de estas mujeres nos recuerda que la historia también la escribe la valentía y el coraje de quienes salvan vidas con profesionalismo.

La noche del 2 de abril de 1982, tras la recuperación de las islas durante la operación Rosario, el Ejército Argentino estableció un hospital de campaña en Puerto Argentino. Paradójicamente, esta instalación médica carecía de instrumentadoras, un puesto ocupado mayormente por mujeres hasta 1985, cuando se habilitó la incorporación de hombres en esta especialidad en nuestro país. La falta de instrumentadoras no fue advertida hasta que comenzaron los intensos bombardeos a partir del 1 de mayo, cuando la necesidad de atención quirúrgica se volvió urgente y palpable.

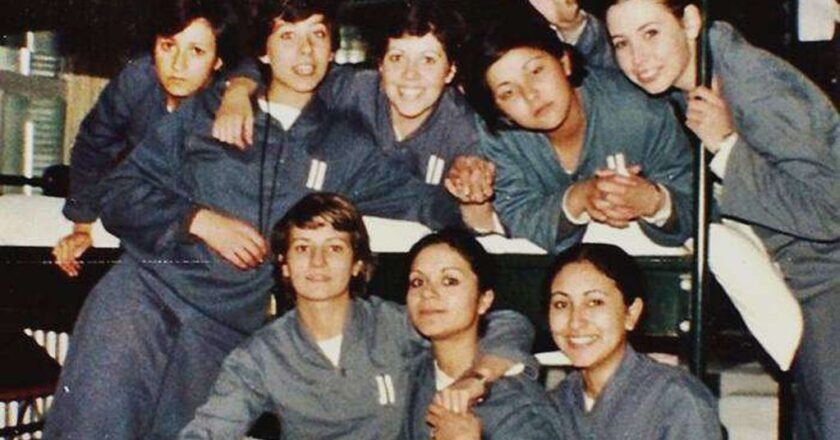

Una de las figuras de este grupo fue Silvia Barrera, una instrumentadora de solo 23 años en ese momento, que había estado trabajando durante dos años en el Hospital Militar Central. Su historia destaca la complejidad de ser una mujer en un entorno dominado por hombres. Silvia recuerda que, al ser convocadas a una reunión con sus superiores, la sala se fue vaciando: «Cuando empezamos, éramos 32 chicas en el salón. A medida que nos informaban sobre la situación y los riesgos, comenzaron a retirarse las que tenían hijos, luego las casadas, y al final solo quedamos cinco voluntarias.»

La incredulidad de su novio al enterarse de su despliegue a las Islas es reveladora de las actitudes de la época. «Él no podía creer que yo, siendo instrumentadora civil y mujer, fuera enviada, mientras que él, que era médico, militar y hombre, no lo llamaron. En ese momento, antes de armar el bolso, decidí cortar la relación», contó Silvia, evidenciando la lucha interna que enfrentaron muchas de estas mujeres entre su vocación profesional y las expectativas sociales.

Las jóvenes instrumentadoras civiles que partieron desde Buenos Aires hacia Río Gallegos lo hicieron en condiciones precarias: uniformes de verano y borceguíes de talles mucho más grandes, sin comida ni documentación que acreditará su misión. Fue solo gracias a un médico militar, con quien se encontraron por casualidad, que pudieron alimentarse con unos sánguches en la vereda y coordinar su traslado hacia el helicóptero que las llevaría al rompehielos Almirante Irízar, el cual funcionaba como hospital flotante.

La instrumentadora señaló que «el primer encuentro con la tripulación del Irízar fue muy tenso, a ellos no le habían dicho que las instrumentadoras eran mujeres y los marineros son muy supersticiosos sobre la presencia femenina en los buques, hacía muy poquito los ingleses habían hundido el crucero General Belgrano y el jefe de cubierta del rompehielos, que era un machista recalcitrante, arrancó a los gritos de que nos iban a hundir porque estábamos nosotras a bordo».

Las seis instrumentadoras trabajaron durante toda la noche de ese 8 de junio en el armado de los quirófanos del rompehielos, tarea que no tenían asignada y les habían pedido como favor porque el plan era que ellas desembarquen al día siguiente en Puerto Argentino, mientras estaban ahí el buque recibió una inspección de Cruz Roja y Naciones Unidas que registró formalmente su presencia allí, documento que luego les permitió certificar su condición de veteranas.

«Al atardecer del 9 de junio el rompehielos llegó a Puerto Argentino pero no pudo amarrar porque los ingleses bombardeaban desde que se ponía el sol hasta el amanecer, a la mañana siguiente nosotras estábamos listas para desembarcar pero no podíamos hacerlo sin tener grado militar y como correspondía que nos den el de tenientes los médicos varones que estaban en tierra se opusieron porque íbamos a tener el mismo que ellos; se extendió el ida y vuelta mientras que había pacientes esperando en el hospital y continuaban las hostilidades y finalmente el comandante del Irízar cerró el debate anunciando que nos quedábamos embarcadas para apoyar los quirófanos del buque», relató Silvia.

La experiencia de las instrumentadoras a bordo del rompehielos Irízar durante la Guerra de Malvinas revela las complejidades de un entorno militar tradicionalmente masculino y altamente tenso. En su primer encuentro con la tripulación, estas mujeres enfrentaron la resistencia de marineros que se mostraban reacios a aceptar su presencia, en un contexto marcado por la reciente pérdida del crucero General Belgrano. Pese a las adversidades, se les pidió que ayudaran en el armado de los quirófanos, lo que fue crucial cuando el buque recibió una inspección de Cruz Roja y Naciones Unidas, permitiendo así a las instrumentadoras certificar su condición de veteranas. El 9 de junio, a pesar de los bombardeos ingleses, ellas quedaron embarcadas para apoyar en la atención a los heridos en un papel que exigía mucho más que sus tareas iniciales; se convirtieron en camilleras, enfermeras y consejeras emocionales para los soldados. A través de desafíos extremos, el trabajo en equipo prevaleció y, aunque enfrentaron el rechazo inicial por ser mujeres, la necesidad del momento borró esas diferencias. Al final, la noticia de la rendición argentina fue un golpe devastador, contrastando con la esperanza que llevaban al partir de Buenos Aires.

A bordo del rompehielos estas mujeres hicieron mucho más que asistir en las cirugías, aprendieron a sanar heridas; fueron camilleras, enfermeras, madres y hermanas; también ayudaron a sus pacientes a escribirle cartas a sus familias y anotaban números de teléfono para llevar alivio a alguna familia. En este sentido la instrumentadora reflexionó: «todas ocupamos un rol al que no estábamos habituadas, en la vida cotidiana al paciente lo vemos casi siempre inconsciente, pero en el rompehielos nos tocó escuchar sus llantos de dolor, sus quejidos, recibirlos conscientes, pero con las heridas abiertas por el movimiento de los helicópteros que los traían, hacerles la cama y las curaciones postoperatorias. Hacia el final los traían directo del campo de batalla y teníamos que cortarles la ropa y bañarlos sin anestesia para encontrar las heridas debajo del barro».

«En general los buques hospitales navegan acompañados de un buque de combate, pero como a la Argentina no le sobraban buques el Irízar y el Bahía Paraíso iban solitos, nos empezamos a dar cuenta de cómo estaba la cosa cuando nos cruzábamos cada vez más seguido con la flota británica», agregó. Durante el 13 de junio las fuerzas británicas intentaron un desembarco en botes semirrígidos, utilizando la silueta del rompehielos para ocultarse de los vigías en la costa, lo que desembocó en un tiroteo entre las tropas inglesas y la tripulación del buque, que nunca les contó del episodio a las instrumentadoras hasta que años después ellas se enteraron por un documental.

Barrera destacó que, ante la necesidad de atender heridos, las diferencias de género, civiles o militares quedaron atrás, formando un gran equipo. La noche del 13 de junio, el anuncio del alto al fuego fue inesperado, pero nadie previó el final de la guerra. La rendición del 14 fue un shock, pues habíamos partido de Buenos Aires creyendo en la victoria.

Desde la cubierta del rompehielos Irízar, las instrumentadoras presenciaron el fin de la guerra: el desarme y la captura de los soldados argentinos que descendían de los montes, el arriado de la bandera argentina y el izado de la británica por las fuerzas inglesas, y la desoladora imagen de algunos prisioneros en ropa interior a la intemperie. La impotencia compartida con la tripulación marcó a este grupo de jóvenes mujeres.»Hasta el 18 de junio, frente a Puerto Argentino, evacuamos heridos y personal civil (trabajadores del Correo, capellanes, personal de Vialidad Nacional, periodistas de Télam, ATC y revista Gente) para evitar su captura. Ese día, los británicos abordaron la embarcación y confiscaron mis rollos fotográficos», recordó.

Numerosas ambulancias esperaron al rompehielos en el puerto de Comodoro Rivadavia desde donde trasladaron hacia distintos centros de salud a los 350 heridos y los 40 civiles evacuados que fueron asistidos por las instrumentadoras.Silvia rememoró: «En Comodoro Rivadavia nos subieron a un avión al que le habían sacado los asientos para cargar más gente, en el viaje nadie nos llevó el apunte y aterrizamos en Buenos Aires el domingo 20 de junio, que se celebraba el Día del Padre y el Día de la Bandera. El lunes nos reincorporamos al hospital y parecía que a nadie le importaba Malvinas, todos hablaban de que habíamos perdido en el Mundial de España y de la visita de Juan Pablo II».

«Era como que cargáramos con la derrota», reflexionó.

«Después de la guerra nos hicieron notas en los medios y eso nos dio una visibilidad que ayudó a mostrar que las mujeres estuvimos en Malvinas pero también generó enconos por parte de militares que sentían que de alguna manera les robábamos protagonismo o no aceptaban que tuviésemos más condecoraciones que algunos de ellos; lo más valioso para nosotros siempre fue la aceptación de los centros de veteranos que nos integraron y también fue muy importante que en 2012 el Estado Nacional nos reconozca como veteranas a nosotras y también a las mujeres que prestaron servicio en la marina mercante y en el cuerpo diplomático», subrayó.

«Tres años después de la guerra conocí al que terminó siendo mi marido y hoy soy mamá de Gonzalo de 35, Emiliano de 33, Paloma de 26 y Miranda que tiene 20 y hoy es soldado voluntaria en el mismo hospital en el que trabajo hace 42 años, también tengo un nieto de 7; con el tiempo me fui del quirófano, estudié distintas carreras y hoy como jefa de ceremonial del hospital organizo jornadas y actividades. Las mujeres se fueron capacitando dentro de las fuerzas armadas y hoy hay muchas con grados altos que ocupan roles importantes, nuestra historia es parte de ese camino», finalizó.

Barrera junto sus compañeras Susana Maza, María Marta Leme, Norma Etel Navarro, María Cecilia Ricchieri y María Angélica Sendes fueron las primeras mujeres en ser reconocidas como veteranas de Malvinas por el Estado argentino en 1983, más tarde alcanzaron ese reconocimiento de parte del Poder Ejecutivo Mariana Florinda Soneira, Marta Beatriz Giménez, Graciela Liliana Gerónimo, Doris Reneé West, Olga Graciela Cáceres, Marcia Noemí Marchesotti, María Liliana Colino, Maureen Dolan, Silvia Storey y Cristina María Cormack.

En mayo de 2021 la enfermera de la Fuerza Aérea Argentina Alicia Reynoso que había prestado servicio durante la guerra en el hospital reubicable de Comodoro Rivadavia logró su reconocimiento como veterana por la vía judicial, reclamo que hoy también tramitan sus compañeras.