El 30 de marzo de 1982, la Plaza de Mayo se convirtió en un mar de voces que desafiaban al régimen golpista encabezado por la Junta Militar, que había sembrado terror y represión durante más de seis años. La Central General de Trabajadores (CGT), aunque debilitada y devastada por la persecución, convocó a una multitud que, en su gran mayoría, consistía en trabajadores, familiares de desaparecidos y defensores de derechos humanos, impelidos por la necesidad de manifestar su descontento frente a la dictadura militar.

El contexto en el que se desarrolló esta movilización era sombrío. Desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el proceso de reorganización nacional había sumergido a Argentina en uno de los períodos más oscuros de su historia reciente. La violación de derechos humanos, las desapariciones forzadas y una crisis económica que asfixiaba a la población fueron las constantes que marcaron la cotidianidad de aquel tiempo. El régimen militar, que había llegado al poder con promesas de orden y progreso, mostraba cada vez más su incapacidad para resolver los problemas del país, lo que provocaba un creciente rechazo popular.

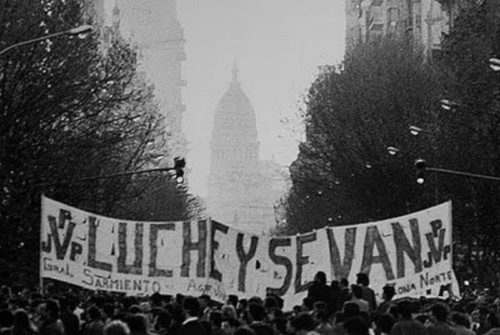

En ese contexto, la Plaza de Mayo se convirtió en el epicentro de la resistencia. La convocatoria a la movilización se hizo eco en todas las esquinas de la ciudad, y el descontento comenzó a traducirse en un amplio espectro de protestas. La reactivación del movimiento obrero, que había estado más bien silente o colaboracionista, se consolidó en esta fecha emblemática. La consigna era clara: “¡Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar!”. Más de un centenar de miles de personas desafiarían las amenazas de represión para hacer oír sus voces en un contexto donde el miedo comenzaba a desvanecerse.

La imagen de las Madres de Plaza de Mayo, visiblemente emocionadas y determinadas, marcaba el tono de la jornada, que se vio robustecida por la presencia de organismos de derechos humanos que, guiados por la necesidad de justicia, habían logrado un reconocimiento importante a nivel internacional. La prensa extranjera denunciaba los horrores del régimen, incluyendo campos de concentración y exterminio, y el premio Nobel de la Paz de Adolfo Pérez Esquivel aumentaba la presión sobre un gobierno ya desprestigiado.

El clima de resistencia que se respiraba ese día en la Plaza de Mayo fue brutalmente reprimido con violencia por parte de las fuerzas armadas. Los miles de detenidos, las golpizas, y el asesinato de Benedicto Ortiz en Mendoza se convirtieron en las tristes cifras que se sumarían a la lista de abusos cometidos por la Dictadura cívico-militar-eclesiástica. La prensa afín al régimen, ávida de silenciar el clamor popular, tituló el día siguiente “Gimnasia subversiva”, un intento desesperado por deslegitimar a quienes, en su afán de reclamar justicia y libertad, hacían frente a la opresión.

La movilización del 30 de marzo de 1982 no fue, sin embargo, un hecho aislado. Era el resultado de un proceso de creciente resistencia que había comenzado varios años antes. En 1977, un grupo de sindicatos, conocido como la Comisión de los 25, había comenzado a trazar el camino de la oposición al régimen. La conflictividad obrera aumentó a partir de 1979, cuando la situación económica comenzó a deteriorarse, y las primeras tomas de fábricas empezaron a ganar visibilidad. La lucha por un “Paz, Pan y Trabajo” fue tomando forma, y el establecimiento de la CGT Brasil a finales de 1980 representaba un cambio importante en la dinámica del movimiento obrero en Argentina.

El 31 de marzo de 1982 marcó la entrada de un nuevo capítulo en la historia de la resistencia. La acción popular en la Plaza tuvo un efecto catalizador que dio fuerzas a nuevos sectores de la sociedad para alzar la voz. Aunque la respuesta del régimen fue una nueva ola de represión, lo cierto es que el estallido de la movilización marcó el final de un ciclo de silencio y miedo.

Tres días después de esa masiva protesta, el 2 de abril de 1982, el Gobierno militar decidió emprender la guerra en las Islas Malvinas, un intento desesperado por desviar la atención de la crisis interna y mantener el control social. Sin embargo, los acontecimientos demostraron que la dictadura empezaba a tambalearse. La guerra, lejos de ser una solución, se transformó en un símbolo del fracaso y el aislamiento que sufriría el régimen.

La cárcel de Devoto, que se convirtió en un emblemático símbolo de la represión, recibió a muchos de los detenidos del 30 de marzo. Allí, tras escuchar el discurso de Galtieri sobre Malvinas, se dieron cuenta de que los represores, entrenados en colegios de imperialismo, se encontraban en un camino sin salida. La Junta Militar, que se había sostenido en el poder mediante el temor y la violencia, empezaba a perder el control. Aquella jornada del 30 de marzo de 1982 sería recordada como una de las semillas de la democracia por venir. La lucha por los derechos humanos y la justicia no cesaría, y este hito se erigiría como un recordatorio inquebrantable de que el pueblo siempre puede encontrar la fuerza para desafiar a la opresión.